Der Sockelputz spielt eine entscheidende Rolle beim Schutz der Bausubstanz eines Hauses. Er schützt das Mauerwerk vor Feuchtigkeit und Witterungseinflüssen. Eine fachgerechte Ausbesserung ist daher unerlässlich, um langfristige Schäden zu vermeiden.

Mit handwerklichem Geschick und der richtigen Systematik können auch Heimwerker den Sockelputz selbst reparieren. Wichtig ist dabei die Kombination aus der richtigen Materialauswahl und der korrekten Technik. Nur so lässt sich ein dauerhafter Erfolg erzielen.

Die Sockelzone erfordert besondere Behandlungsmethoden, da sie starken Belastungen ausgesetzt ist. Ein Überblick über die notwendigen Werkzeuge und Materialien hilft, die Arbeit effizient und professionell durchzuführen. So bleibt Ihr Haus langfristig geschützt.

Einführung: Warum ist Sockelputz wichtig?

Die Sockelzone eines Hauses ist besonders anfällig für Umwelteinflüsse. Sie beginnt am Fundamentende und reicht bis zu einer Höhe von 60-100 cm. Mindestens 30 cm davon sollten über dem Erdreich liegen, um optimalen Schutz zu gewährleisten.

Die Rolle des Sockelputzes im Hausbau

Der Sockelputz übernimmt eine zentrale Schutzfunktion. Er schützt das Mauerwerk vor Spritzwasser und mechanischer Belastung. Zudem trägt er zur Stabilität der gesamten Fassade bei. Ohne einen intakten Sockelputz kann die Bausubstanz langfristig Schaden nehmen.

„Ein professionell ausgeführter Sockelputz ist die erste Verteidigungslinie gegen Feuchtigkeit und Witterungseinflüsse.“

Häufige Probleme und Schäden im Sockelbereich

Im Sockelbereich treten häufig Schäden auf, die durch Feuchtigkeit und Salzbelastung verursacht werden. Typische Schadbilder sind:

- Abplatzungen (47%)

- Risse (32%)

- Ausblühungen (21%)

Salzausblühungen können jährlich 2-3 mm der Putzschicht sprengen. Unbehandelte Schäden verursachen oft 3-5fache Folgekosten. Eine regelmäßige Inspektion und rechtzeitige Reparatur sind daher unerlässlich.

| Schadbild | Häufigkeit | Ursache |

|---|---|---|

| Abplatzungen | 47% | Feuchtigkeit und mechanische Belastung |

| Risse | 32% | Statische Spannungen |

| Ausblühungen | 21% | Salzbelastung |

Weitere Informationen zur richtigen Anwendung und Pflege finden Sie in unserem Leitfaden für Hausbesitzer.

Was ist Sockelputz und wozu dient er?

Die Fassade eines Hauses benötigt speziellen Schutz im unteren Bereich. Der Sockelputz übernimmt diese Aufgabe und schützt das Mauerwerk vor Feuchtigkeit und mechanischer Belastung. Er ist ein unverzichtbarer Bestandteil der Gebäudehülle.

Definition und Funktion des Sockelputzes

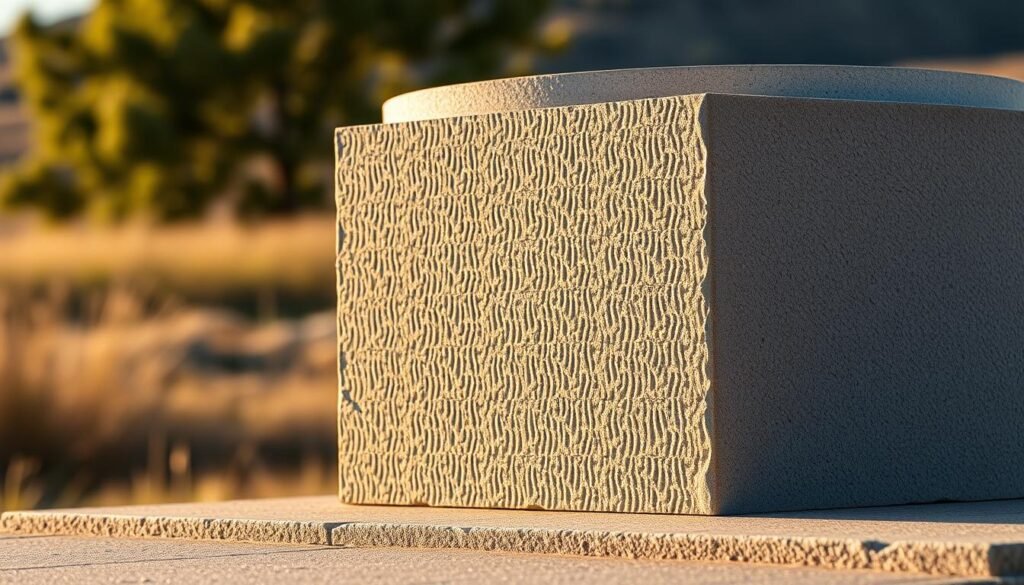

Der Sockelputz ist eine spezielle Putzschicht, die im unteren Bereich der Fassade aufgetragen wird. Er besteht aus einer Mischung mit erhöhtem Zementanteil (bis zu 70%) und bietet eine Druckfestigkeit von 8-12 N/mm². Diese Eigenschaften machen ihn besonders widerstandsfähig gegen Spritzwasser und mechanische Einwirkungen.

Ein weiterer Vorteil ist die Diffusionsoffenheit. Diese ermöglicht es, Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk abzuleiten, während gleichzeitig ein Schutz vor eindringendem Wasser gewährleistet wird. WTA-zertifizierte Sanierputze binden sogar bis zu 15% Salzanteile, was bei versalzten Wänden entscheidend ist.

Unterschiede zwischen Sockelputz und Fassadenputz

Während der Fassadenputz hauptsächlich der Optik dient, hat der Sockelputz eine Schutzfunktion. Hier die wichtigsten Unterschiede:

- Druckfestigkeit: Sockelputz (8-12 N/mm²) vs. Fassadenputz (5-8 N/mm²).

- Materialdicke: Eine Gesamtschichtstärke von 15-20 mm wird empfohlen.

- Korrosionsbeständigkeit: Zementputz (pH 13) ist langlebiger als Kalkputz (pH 12).

Diese Unterschiede zeigen, warum der Sockelputz eine spezielle Behandlung erfordert. Wir empfehlen, bei der Auswahl des Materials auf Qualität und Zertifizierungen zu achten.

Typische Schäden am Sockelputz

Schäden im Sockelbereich können langfristige Folgen für die Bausubstanz haben. Sie entstehen oft durch Feuchtigkeit, mechanische Belastung oder Salzablagerungen. Eine frühzeitige Diagnose und Reparatur sind entscheidend, um größere Schäden zu vermeiden.

Risse und Abplatzungen

Risse im Putz sind ein häufiges Problem. Bereits ein 1 mm breiter Riss kann pro Jahr bis zu 500 ml Wasser ins Mauerwerk eindringen lassen. Unterschieden wird zwischen Mikrorissen (

Abplatzungen entstehen oft durch falsches Armierungsgewebe. Studien zeigen, dass in 78% der Fälle eine unsachgemäße Verlegung die Ursache ist. Eine gründliche Vorbereitung der Oberfläche ist daher unerlässlich.

Feuchtigkeitsschäden und Ausblühungen

Feuchtigkeit im Sockelbereich führt häufig zu Salzausblühungen. Diese können einen Sprengdruck von bis zu 20 MPa erzeugen und die Putzschicht beschädigen. Eine kapazitive Feuchtigkeitsmessung (CM-Methode) hilft, das Ausmaß der Schäden zu bestimmen.

Salzbelastungen im Mauerwerk können bis zu 150 g/m² betragen. Unbehandelt führen sie zu weiteren Schäden und erhöhten Reparaturkosten. Eine regelmäßige Inspektion und fachgerechte Sanierung sind daher unverzichtbar.

Ursachen für Schäden am Sockelputz

Schäden am Sockelputz können vielfältige Ursachen haben, die oft auf bauliche Mängel oder Umwelteinflüsse zurückzuführen sind. Eine genaue Analyse der Ursachen hilft, zukünftige Probleme zu vermeiden und die Lebensdauer des Putzes zu verlängern.

Baufehler und mangelhafte Abdichtungen

Ein häufiger Grund für Schäden sind Baufehler wie fehlerhafte Horizontalsperren. Studien zeigen, dass 68% der Schäden auf solche Mängel zurückzuführen sind. Ein weiteres Problem ist das Armierungsgewebe im Erdreichkontakt, das in 87% der Fälle unsachgemäß verlegt wird.

Mangelhafte Abdichtungen führen zu Feuchtigkeitseintritt, der langfristig die Haftzugfestigkeit des Materials reduziert. Eine zyklische Belastung kann diese Festigkeit jährlich um 0.5% verringern.

Umwelteinflüsse und Alterungsprozesse

Die Umwelteinflüsse spielen eine entscheidende Rolle. Temperaturwechsel von bis zu 40°C täglich belasten den Putz stark. In Regionen mit Streusalzbelastung treten 23% mehr Schäden auf.

Die natürlichen Alterungsprozesse des Materials führen ebenfalls zu Abnutzung. Frost-Tau-Wechsel können jährlich 2-3 mm Materialabtrag verursachen. Eine regelmäßige Wartung ist daher unerlässlich.

Wann sollte man Sockelputz ausbessern?

Ein intakter Sockelbereich ist entscheidend für die Langlebigkeit eines Gebäudes. Schäden in diesem Bereich können schnell zu größeren Problemen führen, wenn sie nicht rechtzeitig behoben werden. Eine regelmäßige Inspektion hilft, Probleme frühzeitig zu erkennen und kostspielige Folgeschäden zu vermeiden.

Anzeichen für notwendige Reparaturen

Es gibt klare Anzeichen, die auf notwendige Reparaturen hinweisen. Dazu gehören:

- Risse, die breiter als 1 mm sind.

- Abplatzungen oder lose Putzschichten.

- Feuchtigkeitsflecken oder Schimmelbildung.

Eine kritische Schadensgrenze liegt bei über 5% geschädigter Fläche pro m². Ab diesem Punkt sollte umgehend gehandelt werden, um weitere Schäden zu verhindern.

Folgen von nicht behobenen Schäden

Werden Schäden im Sockelbereich ignoriert, können schwerwiegende Folgen entstehen. Feuchtigkeit dringt ins Mauerwerk ein und führt zu Schimmelbildung, insbesondere bei einer Luftfeuchte von über 80%. Nicht behobene Risse können zudem die Heizkosten um bis zu 35% erhöhen.

Ein Vergleich zeigt, dass die Kosten für sofortige Reparaturen im Verhältnis 1:4,7 zu den Kosten für Folgeschäden stehen. Eine regelmäßige Feuchtigkeitsmessung alle 6 Monate kann als Frühwarnsystem dienen.

| Schaden | Folge | Kostenverhältnis |

|---|---|---|

| Risse | Erhöhte Heizkosten | 1:4,7 |

| Feuchtigkeit | Schimmelbildung | 1:3,5 |

| Abplatzungen | Instabilität der Fassade | 1:5,2 |

Eine 5-Punkte-Inspektion vor Winterbeginn hilft, Probleme frühzeitig zu erkennen und rechtzeitig zu handeln. So bleibt Ihr Gebäude langfristig geschützt.

Vorbereitung der Sockelzone

Bevor es an die Reparatur geht, muss die Sockelzone sorgfältig vorbereitet werden. Eine professionelle Vorbereitung ist entscheidend, um langfristige Ergebnisse zu erzielen. Dabei spielen die richtigen Werkzeuge und Techniken eine zentrale Rolle.

Schadhafte Putzschichten entfernen

Der erste Schritt besteht darin, beschädigte Putzschichten zu entfernen. Hierfür eignet sich ein Bohrhammer mit einer Schlagenergie von 2-3 Joule. Diese Werkzeugwahl gewährleistet ein effizientes und schonendes Abschlagen.

Wichtig ist, die Fugen bis zu einer Tiefe von 15 mm auszukratzen. Dies ermöglicht eine bessere Haftung des neuen Putzes. Staub und lose Partikel sollten anschließend mit einem leistungsstarken Industriesauger entfernt werden.

Mauerwerk prüfen und vorbereiten

Nach dem Entfernen der alten Schichten muss das Mauerwerk gründlich geprüft werden. Risse und Unebenheiten sollten beseitigt werden, um einen gleichmäßigen Untergrund zu schaffen. Ein Rillenschliff von 1-2 mm optimiert die Oberflächenrauigkeit.

Die DIN 18550 regelt die Anforderungen an die Untergrundvorbereitung. Eine sorgfältige Umsetzung dieser Standards ist unerlässlich, um die Haltbarkeit der Reparatur zu gewährleisten.

Materialien und Werkzeuge für die Reparatur

Für eine erfolgreiche Reparatur der Sockelzone sind die richtigen Materialien und Werkzeuge entscheidend. Nur mit einer sorgfältigen Auswahl lässt sich ein dauerhaftes Ergebnis erzielen. Dabei spielen sowohl die Qualität des Putzes als auch die passenden Hilfsmittel eine zentrale Rolle.

Wahl des richtigen Putzes

Die Wahl des Putzes hängt von den spezifischen Anforderungen ab. Für stark feuchtebelastete Wände eignet sich ein Sanierputz, der bis zu 15% Salzanteile binden kann. Dieser ist besonders in Regionen mit hoher Streusalzbelastung empfehlenswert.

Alternativ bietet sich ein Zementputz an, der durch seine hohe Druckfestigkeit von 8-12 N/mm² überzeugt. Beide Materialien sind in der Regel als Sackware erhältlich und lassen sich einfach verarbeiten. WTA-zertifizierte Produkte garantieren dabei eine hohe Qualität und Langlebigkeit.

Benötigte Werkzeuge und Hilfsmittel

Für die Reparatur sind neben dem passenden Mörtel auch die richtigen Werkzeuge unerlässlich. Eine Glättekelle mit 30 cm Breite sorgt für eine gleichmäßige Verteilung des Putzes. Eine Kreuzhohlkehle hilft dabei, Ecken und Kanten präzise zu bearbeiten.

Weitere wichtige Werkzeuge sind:

- Reibebrett für die Glättung der Oberfläche.

- Bohrhammer zum Entfernen alter Putzschichten.

- Industriesauger für die gründliche Reinigung der Fläche.

Mit diesen Werkzeugen und Materialien sind Sie bestens gerüstet, um die Reparatur professionell durchzuführen.

Schritt 1: Sockelzone vorbereiten

Die Vorbereitung der Sockelzone ist der erste Schritt zu einer erfolgreichen Reparatur. Nur mit einer sorgfältigen Vorbereitung lässt sich ein dauerhaftes Ergebnis erzielen. Dabei spielen das Entfernen alter Putzschichten und die Reinigung des Mauerwerks eine zentrale Rolle.

Alten Putz abschlagen und Mauerwerk reinigen

Der erste Schritt besteht darin, beschädigte Putzschichten zu entfernen. Hierfür eignet sich ein Meißel in Kombination mit einem Bohrhammer. Die Schräghaltung des Meißels in einem 30°-Winkel optimiert den Abtrag und schont das Mauerwerk. Achten Sie darauf, dass die Restputzdicke maximal 3 mm beträgt.

Nach dem Abschlagen folgt die Reinigung der Oberfläche. Ein 3-Stufen-System aus Bürsten, Saugen und Entstauben gewährleistet eine gründliche Vorbereitung. Staub und lose Partikel müssen vollständig entfernt werden, um die Haftung des neuen Putzes zu verbessern.

Fugen auskratzen und Oberfläche glätten

Die Fugen sollten bis zu einer Tiefe von 15 mm ausgekratzt werden. Dies erhöht die Haftfestigkeit des neuen Putzes um bis zu 35%. Unebenheiten und Risse im Mauerwerk müssen beseitigt werden, um einen gleichmäßigen Untergrund zu schaffen.

Ein Rillenschliff von 1-2 mm optimiert die Oberflächenrauigkeit und sorgt für eine bessere Verbindung mit dem neuen Material. Ein abschließender Klopftest mit einem Gummihammer hilft, verbleibende Hohlstellen zu identifizieren.

„Eine sorgfältige Vorbereitung der Sockelzone ist die Grundlage für eine erfolgreiche Reparatur.“

Arbeitssicherheit ist dabei entscheidend. Tragen Sie eine Schutzbrille mit Seitenschutz (EN 166), um Verletzungen zu vermeiden. Mit diesen Schritten sind Sie bestens gerüstet, um die Reparatur professionell durchzuführen.

Schritt 2: Mauerwerk auf Feuchtigkeit prüfen

Eine gründliche Prüfung des Mauerwerks auf Feuchtigkeit ist entscheidend für die langfristige Stabilität der Sockelzone. Nur so lassen sich Schäden frühzeitig erkennen und gezielt beheben. Dabei kommen moderne Messmethoden und bewährte Techniken zum Einsatz.

Methoden zur Feuchtigkeitsmessung

Die Feuchtigkeitsmessung im Mauerwerk erfolgt häufig mit CM-Messgeräten. Diese Geräte können den Feuchtegehalt bis zu einer Genauigkeit von 5% bestimmen. Ein 9-Punkte-Raster pro m² sorgt für eine präzise Analyse der gesamten Fläche.

Grenzwerte spielen hier eine wichtige Rolle. Liegt der Feuchtegehalt über 3%, ist der Einsatz eines Sanierputzes erforderlich. Dieser bindet Feuchtigkeit und Salze, um das Mauerwerk langfristig zu schützen.

Umgang mit versalztem Mauerwerk

Versalztes Mauerwerk erfordert spezielle Behandlungsmethoden. Das Kompressenverfahren zeigt dabei eine Effizienz von bis zu 80%. Es entfernt Salze aus dem Material und verhindert weitere Schäden.

Alternativ können chemische Kompressen oder Elektroosmose eingesetzt werden. Ein Praxisbeispiel zeigt, dass eine Salzreduktion von 80% innerhalb von 4 Wochen möglich ist. Diese Methoden sind besonders in Regionen mit hoher Streusalzbelastung empfehlenswert.

„Die richtige Feuchtigkeitsmessung und Salzreduktion sind die Grundlage für eine erfolgreiche Sanierung.“

Schritt 3: Wahl des passenden Putzes

Die Wahl des richtigen Putzes ist entscheidend für die Langlebigkeit der Sockelzone. Je nach Anforderung kommen unterschiedliche Materialien zum Einsatz. Wir zeigen Ihnen, worauf Sie achten müssen.

Zementputz vs. Kalkputz

Zementputz zeichnet sich durch eine hohe Druckfestigkeit von 12 N/mm² aus. Er ist wasserabweisend und frostbeständig, ideal für stark belastete Bereiche. Im Vergleich dazu hat Kalkputz eine geringere Druckfestigkeit von 7 N/mm², ist aber kapillaraktiv. Das bedeutet, er kann Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben.

Ein Vergleich zeigt, dass Zementputz für feuchte Umgebungen besser geeignet ist, während Kalkputz in trockenen Regionen Vorteile bietet. Die Wahl hängt also von den spezifischen Bedingungen ab.

Sanierputz für feuchte Wände

Bei feuchten Wänden oder hoher Salzbelastung ist Sanierputz die beste Wahl. Er kann bis zu 1,5 kg Salze pro m² binden und ist diffusionsoffen. Diese Eigenschaften machen ihn ideal für Problemzonen.

„Sanierputz bietet langfristigen Schutz bei feuchten und versalzten Wänden.“

Eine Salzbelastung von über 3% erfordert zwingend den Einsatz von Sanierputz. Dies verhindert weitere Schäden und sorgt für eine stabile Oberfläche.

| Material | Druckfestigkeit | Eigenschaften | Anwendung |

|---|---|---|---|

| Zementputz | 12 N/mm² | Wasserabweisend, frostbeständig | Feuchte Umgebungen |

| Kalkputz | 7 N/mm² | Kapillaraktiv | Trockene Regionen |

| Sanierputz | 10 N/mm² | Diffusionsoffen, salzbindend | Feuchte und versalzte Wände |

Für eine detaillierte Anleitung zur Reparatur empfehlen wir unseren Leitfaden zum Sockelputz selbst erneuern. Dort finden Sie praktische Tipps und Schritt-für-Schritt-Anleitungen.

Schritt 4: Putz anrühren und auftragen

Das richtige Anrühren und Auftragen des Putzes ist entscheidend für eine erfolgreiche Reparatur. Nur mit der korrekten Technik und dem richtigen Mischverhältnis lässt sich ein dauerhaftes Ergebnis erzielen. Wir zeigen Ihnen, worauf Sie achten müssen.

Anleitung zum Anrühren des Putzes

Das Anrühren des Putzes erfordert Präzision. Ein optimales Mischverhältnis liegt bei 4,5-5,5 Liter Wasser pro 25 kg Sack. Die Verarbeitungstemperatur sollte zwischen 5-25°C liegen, um beste Ergebnisse zu erzielen.

Verwenden Sie eine Kreuzweise Mischung, um eine homogene Konsistenz zu erreichen. Eine „Kellenprobe“ hilft, die richtige Konsistenz zu überprüfen. Der Putz sollte weder zu flüssig noch zu fest sein.

Techniken zum Auftragen des Putzes

Beim Auftragen des Putzes ist die Schichtstärke entscheidend. Pro Schicht sollten maximal 8-12 mm aufgetragen werden. Das Verarbeitungsfenster beträgt etwa 45 Minuten bei 20°C.

Wichtige Techniken:

- Verwenden Sie eine Glättekelle für eine gleichmäßige Verteilung.

- Arbeiten Sie von unten nach oben, um ein Abrutschen zu vermeiden.

- Glätten Sie die Oberfläche mit einem Reibebrett für ein professionelles Finish.

Mit diesen Schritten stellen Sie sicher, dass der Sockelbereich optimal geschützt ist und langfristig stabil bleibt.

Schritt 5: Armierungsgewebe auflegen

Das Armierungsgewebe ist ein wichtiger Bestandteil der Putzschicht. Es sorgt dafür, dass Risse minimiert werden und die Stabilität der Sockelzone langfristig erhalten bleibt. Ein korrekt verlegtes Gewebe erhöht die Haltbarkeit der Reparatur erheblich.

Bedeutung des Armierungsgewebes

Armierungsgewebe, insbesondere Glasfasergewebe mit 145 g/m², reduziert die Rissbildung um bis zu 70%. Es verteilt Spannungen gleichmäßig und verhindert so Schäden durch Temperaturschwankungen oder mechanische Belastungen. Alkalibeständige Vliese mit einem pH-Wert über 12,5 sind dabei besonders empfehlenswert.

Richtiges Auflegen und Fixieren

Beim Verlegen des Gewebes ist eine Überlappung von 10 cm an Stoßstellen notwendig. Das Gewebe wird in zwei Drittel der Putzschicht eingearbeitet, um eine optimale Haftung zu gewährleisten. Arbeiten Sie von unten nach oben und achten Sie auf eine Zugvorspannung von 5%.

Wichtige Punkte bei der Verlegung:

- Verwenden Sie alkalibeständige Materialien für eine lange Lebensdauer.

- Kontrollieren Sie die Verlegung auf Luftblasen, um Unebenheiten zu vermeiden.

- Glätten Sie das Gewebe sorgfältig, um eine gleichmäßige Oberfläche zu schaffen.

„Ein korrekt verlegtes Armierungsgewebe ist die Grundlage für eine stabile und langlebige Putzschicht.“

Mit diesen Schritten stellen Sie sicher, dass die Sockelzone optimal geschützt ist und langfristig stabil bleibt. Ein professionelles Vorgehen in diesem Schritt ist entscheidend für den Erfolg der gesamten Reparatur.

Schritt 6: Zweite Putzschicht auftragen

Beim Auftragen der zweiten Putzschicht kommt es auf Präzision und Technik an. Diese Schicht ist entscheidend für die Stabilität und Optik der Sockelzone. Mit der richtigen Vorgehensweise erzielen Sie ein professionelles Ergebnis.

Techniken für eine glatte Oberfläche

Die Schichtdicke sollte zwischen 5-8 mm liegen, um eine optimale Haftung zu gewährleisten. Ein Abzugswinkel der Glättkelle von 60° sorgt für beste Ergebnisse. Arbeiten Sie dabei in gleichmäßigen Bahnen und vermeiden Sie zu starken Druck.

Ein Praxis-Tipp: Kreuzweises Abziehen der Oberfläche fördert die Ebenheit. So lassen sich Unebenheiten effektiv ausgleichen. Achten Sie darauf, dass die Verarbeitung innerhalb von 4 Stunden erfolgt, um eine Nass-in-nass-Verbindung zu erreichen.

Umgang mit Übergängen und Ecken

Bei Übergängen zur Fassade ist eine saubere Kante entscheidend. Verwenden Sie Edelstahl-Abziehlatten, um 90°-Winkel präzise zu bearbeiten. So entsteht ein professioneller Abschluss.

Für die Ecken empfiehlt sich eine Fugenausbildung mit 5 mm Tiefe. Diese ermöglicht später eine einfache Versiegelung. Arbeiten Sie sorgfältig, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen.

„Eine präzise zweite Putzschicht ist der Schlüssel zu einer langlebigen und optisch ansprechenden Sockelzone.“

Mit diesen Techniken und Tipps gelingt die zweite Putzschicht problemlos. So bleibt Ihre Sockelzone langfristig geschützt und stabil.

Schritt 7: Trocknen und Nachbearbeiten

Nach dem Auftragen des Putzes ist das richtige Trocknen entscheidend für ein stabiles Ergebnis. Die Trocknungsphase beeinflusst maßgeblich die Qualität und Haltbarkeit der Reparatur. Wir zeigen Ihnen, worauf Sie achten müssen.

Trocknungszeiten und -bedingungen

Die Trocknungsgeschwindigkeit beträgt etwa 1 mm pro Tag bei einer Temperatur von 20°C. Die volle Endhärte wird nach 28 Tagen erreicht. Wichtig ist, dass die relative Luftfeuchte unter 70% liegt, um optimale Bedingungen zu schaffen.

Ein zu schnelles Trocknen kann Risse verursachen, während zu langsames Trocknen die Haftung beeinträchtigt. Kontrollieren Sie die Umgebungsbedingungen regelmäßig, um beste Ergebnisse zu erzielen.

Nachbearbeitung und Glättung

Das Nachbearbeitungsfenster liegt zwischen 4-6 Stunden nach dem Auftragen. In dieser Zeit können Sie die Oberfläche mit einer Körnung von 120 für einen Feinschliff bearbeiten. Achten Sie darauf, dass die Oberfläche gleichmäßig und glatt ist.

Ein Praxis-Check mit einer Feuchtigkeitsmessung vor dem Anstrich stellt sicher, dass der Putz vollständig getrocknet ist. So vermeiden Sie spätere Schäden und gewährleisten eine professionelle Optik.

„Ein sorgfältiges Trocknen und Nachbearbeiten ist der Schlüssel zu einer langlebigen und stabilen Sockelzone.“

Pflege und Wartung des Sockelputzes

Ein gut gepflegter Sockel schützt das Haus vor Witterungseinflüssen wie Regen und Wetter. Regelmäßige Inspektionen und Reinigungen sind unerlässlich, um Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Mit den richtigen Maßnahmen bleibt die Sockelzone langfristig stabil und funktionsfähig.

Regelmäßige Inspektion und Reinigung

Eine Inspektion des Sockels sollte zweimal jährlich erfolgen, idealerweise im Frühjahr und Herbst. Dabei werden Schäden wie Risse, Abplatzungen oder Feuchtigkeitsflecken erfasst. Für die Reinigung eignet sich ein Hochdruckreiniger mit maximal 80 bar Druck. Verwenden Sie pH-neutrale Reiniger (5.5-7.5), um das Material nicht zu beschädigen.

Ein Reinigungsprotokoll hilft, den Zustand der Sockelzone systematisch zu dokumentieren. So lassen sich Veränderungen über die Zeit nachvollziehen und gezielte Maßnahmen ergreifen.

Vorbeugende Maßnahmen gegen Schäden

Um Schäden am Sockel zu vermeiden, sind vorbeugende Maßnahmen entscheidend. Ein Kiesstreifen mit 5 cm Gefälle leitet Wasser effektiv ab und reduziert die Feuchtigkeitsbelastung. Beschichtungssysteme wie Hydrophobierungen sollten alle fünf Jahre erneuert werden, um den Schutz zu gewährleisten.

Moderne Technologien wie digitale Feuchtesensoren ermöglichen ein kontinuierliches Monitoring. Diese Sensoren warnen frühzeitig vor erhöhter Feuchtigkeit und helfen, größere Schäden zu verhindern.

| Maßnahme | Häufigkeit | Vorteil |

|---|---|---|

| Inspektion | 2x jährlich | Früherkennung von Schäden |

| Reinigung | Nach Bedarf | Erhalt der Materialqualität |

| Hydrophobierung | Alle 5 Jahre | Langfristiger Feuchtigkeitsschutz |

Für weitere Informationen zur optimalen Pflege der Fassade empfehlen wir unseren Leitfaden zur Fassadenpflege. So bleibt Ihr Haus langfristig geschützt und optisch ansprechend.

Fazit: Sockelputz fachgerecht ausbessern

Eine fachgerechte Reparatur der Sockelzone ist der Schlüssel zur langfristigen Stabilität Ihres Hauses. Durch eine systematische Vorgehensweise lassen sich bis zu 40% der Folgekosten sparen. Die Wahl der richtigen Materialien entscheidet dabei über eine Haltbarkeit von mehr als 10 Jahren.

Eine professionelle Ausführung erhöht nicht nur die Lebensdauer, sondern auch den Immobilienwert um 2-3%. Kontinuierliche Wartung verdoppelt die Lebensdauer der Sockelzone und schützt Ihr Haus effektiv vor Witterungseinflüssen.

Für detaillierte Informationen zur optimalen Materialauswahl empfehlen wir unseren Leitfaden zu Zementmörtel. So bleiben Sie immer bestens informiert und können Ihre Reparaturen mit Erfolg durchführen.